日々のトレーニングには、必ず何らかの目的があります。

それを曖昧にしたままだと、当然のことながらトレーニング効果も得られにくいです。

では、どんな指標を見て、トレーニングすれば良いのでしょうか?

素人なりにまとめてみました。

<スポンサードリンク>

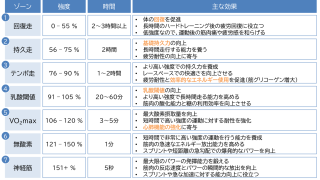

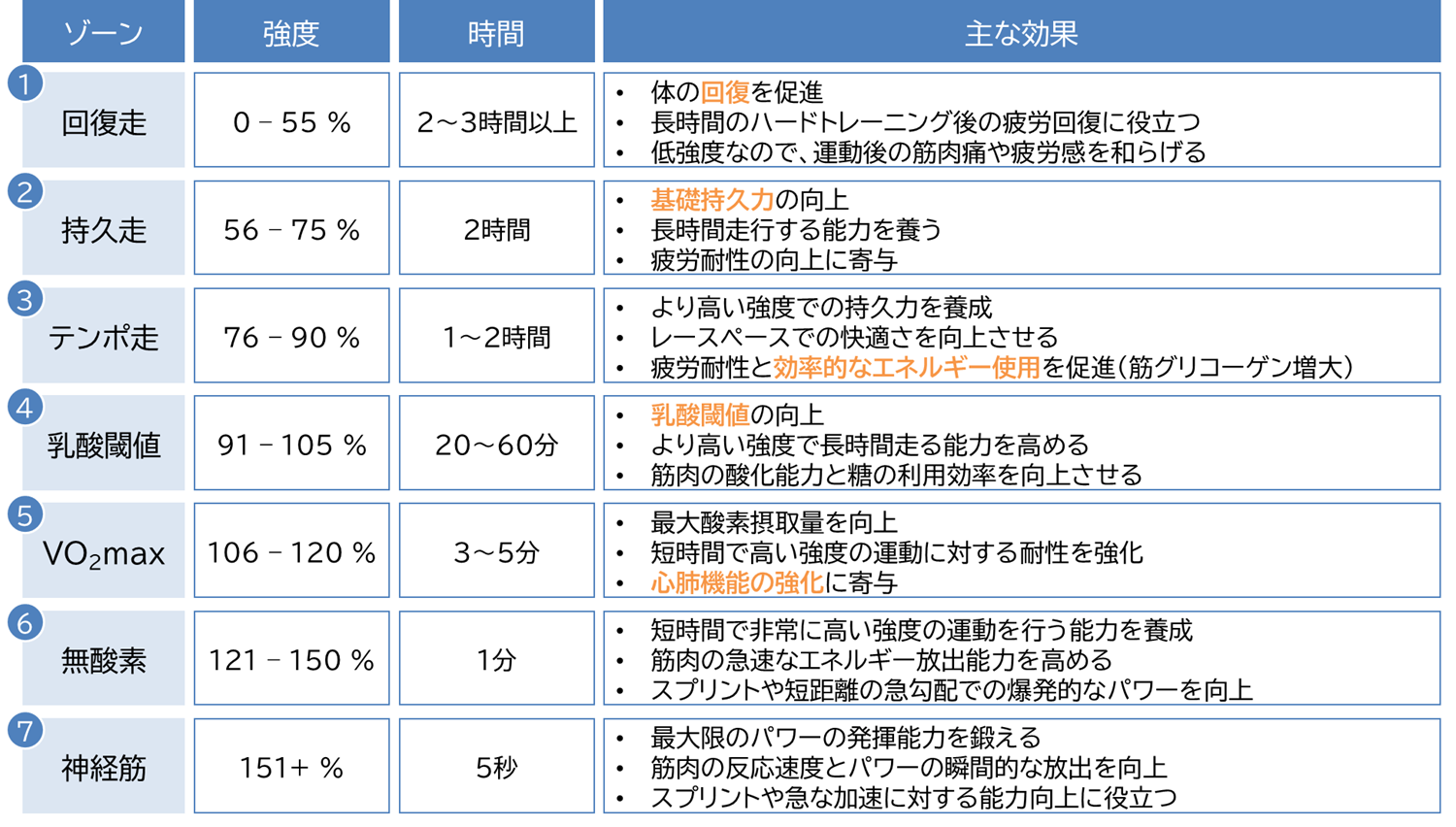

バイク:パワートレーニングの土台となる理論

主にバイクで見る「パワー」について。

パワーゾーンの定義と、各ゾーンで得られる効果については、こちらの記事にまとめました。

1時間維持できる最大パワーが FTP。

その FTP を基準にして、各ゾーンの強度が決まっています。

(図はコーガンの 7ゾーンモデルを使って説明)

(図はコーガンの 7ゾーンモデルを使って説明)

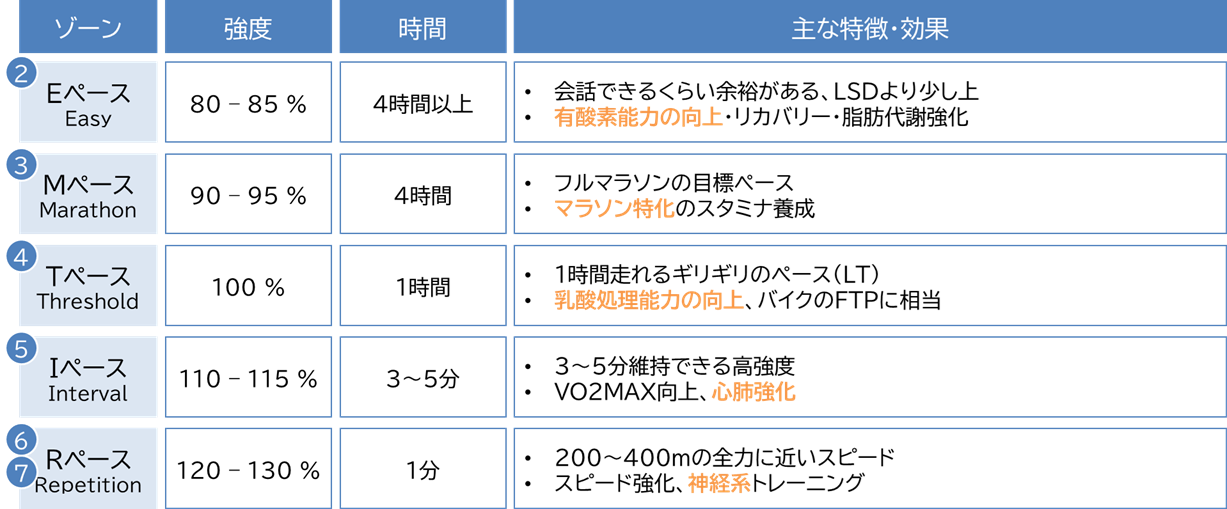

ラン:ペースをもとにトレーニング

ランでも同じような理論があります。

最も有名なのは、ダニエルズの理論。

ざっくり、こんな感じです。

基準になるのは、1時間維持できるギリギリのペース(乳酸閾値ペース:LT)。

それをもとに強度をパーセンテージで定義しています。

ご自身のLTペースさえ分かれば、各ゾーンのペースは、こちらのサイトで計算できます。

ダニエルズ式の「VDOT計算機」

なお、各ゾーンの左側にある丸数字は、該当するバイクのパワーゾーンです。

バイクでいうパワーゾーン1(回復走)がないので、ランの方がきつく感じますね。

ちなみに私は、トレーニングの95%以上は、Eペースです。

ロングを中心に目標を立てているからですが、Mペースですら、結構キツイですよね。

マラソンシーズンに入ると、Tペースでの 2km走を 3セットなど、やったりしています。

そして、Tペース以上をやるときは、基本的にトレッドミルです。

外だと信号や起伏があったり、この時期は暑すぎて無理なので。

心拍とパワー・ペースの使い分け

ここまで、心拍数に触れてきませんでしたが。

身体にかかっている負荷を見るのに、心拍数は欠かせません。

結論から言うと、

- 低強度・長時間のトレーニングは心拍数を見る

- 高強度・短時間のトレーニングはパワー(バイク)・ペース(ラン)を見る

のがベストだと考えています。

低強度・長時間トレーニングの目的は、回復・持久力向上です。

ですから、心拍数が高くなってしまったら意味がありません。

パワーやペースを抑えますが(例:Eペース)、それでも心拍が上がってきたら、もっと下げます。

一方、高強度・短時間トレーニングの目的は、乳酸閾値や心肺機能強化です。

そのパワー・ペースを出すことに意味があるので、そちらを優先します。

ロングのトライアスロンの場合、そういう意味では心拍数を見ておけば、大きくは外さないように思います。

ショート(スタンダード・ディスタンス、オリンピック・ディスタンス)では、パワーやペースの方をしっかりチェックしますね。

なお、最近では深部体温を指標とする動きもあります。

私はパラメータが多くなりすぎると混乱するので、今は利用していません。

低強度トレーニングの日に、エアコンを入れない(室内バイク)・外を走りに行く(夏場)を意識している程度です。

お読み頂きありがとうございました。

最近は、色々と指標が多くて悩むよね~とポチっと応援お願いします。

━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━

SNSはこちらです。

Instagram:@shibuya_triathlon

Facebookページ:こちら

Twitter:@giraffe_duck